|

“살아온 얘기를 다 쓰려면 책 열 권도 모자란다.” 시골에서 만난 허리 굽고 손마디 굵은 할머니들에게 살아온 내력을 청할 때면 빼놓지 않고 듣게 되는 이야기입니다. 정읍에서 이 말을 떠올린 건, 칡덩굴처럼 딸려나오는 수많은 이야기 때문이었습니다. 정읍 땅 곳곳에 흥미진진한 이야기들이 어찌나 많던지요. 모진 세월을 견뎌온 할머니들만큼은 아니겠지만, 정읍 땅에 첩첩이 겹쳐있는 이야기들로 책을 쓴다면 다섯 권 정도로는 모자랄 것 같았습니다. 정읍에는 내장산 가파른 직벽의 굴 속으로 들어가 마지막으로 남은 조선왕조실록을 지켰던 늙은 유생의 피란기(避亂記)가 있고, 민족종교가 지었다는 어마어마한 규모의 성전에 깃들어있는 이야기도 있습니다. 수백 년 동안 포옹을 풀지 않는 ‘부부나무’ 이야기부터 늙은 모과나무와 비자나무 노거수 숲에 전해지는 이야기도 꼬리에 꼬리를 물고 이어집니다. 유배로 전국을 떠돌다시피 했던 우암 송시열은 왜 하필 이곳에서 사약을 받았을까요. 정읍에서 태어난 단종 비 정순왕후 송씨는 어떤 삶을 살았을까요. 이곳에서는 왜 정월 무렵 당대의 명필인 창암 이삼만의 이름을 기둥에 거꾸로 붙일까요. 정읍경찰서 인근에 한 잔에 7000원씩 받는 쌍화차를 파는 스무 곳이 넘는 찻집들이 성업 중인 내력도 궁금했습니다. 그러고 보니 벼슬아치들의 학정에 동학혁명의 화약이 처음 그어진 땅도 바로 이곳 정읍이었지요. 샘에 솟는 물처럼 끊임 없이 이야기들은 차고 넘쳐 여기에 다 담아내지 못했습니다만, 미처 적지 못한 정읍의 이야기는 숙제로 내겠습니다. 이야기를 붙잡고 하나하나 실타래처럼 풀어나가는 여정의 즐거움이 정읍, 그곳에 있으니까요.

# 내장(內藏)이 깊이 감춘 것 전북 정읍에는 내장산이 있다. 전남 장성, 전북 순창의 경계에 걸쳐있는 산이지만, 정읍을 말하면 그 뒤에 딱 붙어 ‘내장산’이 따라온다. 내장산은 단연 전국 최고로 꼽히는 단풍명소다. 가을 단풍 좋다는 산들이 어디 내장산뿐일까. 그런데도 늘 내장산이 단풍 명산 목록의 맨 앞을 차지하는 건 단풍나무의 크기 때문이다. 경험으로 미뤄보건대 곱게 물든 단풍의 감격은 전적으로 나무의 크기에 비례한다. 작은 단풍나무 100그루보다 아름드리 둥치에 치렁치렁 붉은 잎을 매단 늙은 단풍나무 거목 한 그루가 주는 감동이 몇 배나 더 크다. 내장산 깊숙한 자리에 들어선 절집 내장사. 산문을 지나서 그곳으로 이르는 오솔길의 아름드리 단풍나무 터널에서 탄성이 터지는 건 바로 이 때문이다. 내장산은 ‘안 내(內)’자에다 ‘감출 장(藏)’자를 쓴다. ‘안에다 깊이 감췄다’는 뜻이다. 땅의 이름은 형세로 지어지기도 하고, 그 땅 위로 지나간 역사로 지어지기도 한다. 지명은 때로 훗날 예언으로 해독되기도 한다. 가려보자면 내장산의 이름은 기막힌 예언에 가깝다. 내장산에는 계곡을 끼고 있는 수직의 직벽에 용굴이 있다. 용이 승천한 곳이라는 전설이 전해지는 곳이다. 임진왜란의 와중에 이 용굴에 조선왕조실록이 숨겨졌다. 여기 숨겨진 조선왕조실록은 서울, 충주, 성주에 나눠 보관하고 있던 왕조실록이 모두 다 불타고 찢겨 사라진 뒤에 마지막 남은 딱 하나의 것이었다. 전쟁 중에 이것마저 훼손됐다면 조선왕조의 전반부 역사는 모조리 어둠 속으로 들어가고 말았을 것이었다. # 벼슬 없는 늙은 유생이 지킨 것

손홍록과 안의는 내장산까지 가져온 실록을 수직 석벽의 동굴에다 감추고는 1년이 넘도록 거기 머물며 지켰다. 이후 실록은 선조가 피신해 있는 해주까지 이송됐다가 영변의 묘향산으로, 다시 강화도로 옮겨졌는데 이때 실록을 옮긴 것도 손홍록과 안의였다. 당시 쉰여섯이었던 손홍록과 예순넷의 안의. 눈물겨운 노력으로 기록을 지킨 이들은 벼슬 근처에도 가지 못한 늙은 유생들이었다. 마지막 남은 조선왕조실록을 품었던 산이 ‘내장(內藏)’이란 이름을 갖고 있다는 건 의미심장하다. 내장산이란 이름은 언제부터 쓰기 시작한 것일까. 삼국사기나 삼국유사에도, 고려사에도 내장산의 이름은 없다. 그때까지만 해도 내장산은 ‘영은산’이라 불렸다. 내장산의 이름은 조선시대 지리책 신증동국여지승람에 처음 등장한다. 책에는 조선 성종 때 선비 성임이 내장사 누각에 남긴 정혜루기가 나오는데 그 글에 내장산이란 이름이 있다. 임진왜란이 일어나기 100여 년 전쯤의 일이다. 그렇다면 절집의 이름은 100년 뒤를 내다 본 예언이었던 것일까. 아 참, 누각 얘기가 나왔으니 덧붙이는데, 내장사 정혜루에 들면 잘 구운 고구마와 함께 스님들이 만든 차를 무료로 받을 수 있다. 노란 속살의 뜨끈한 군고구마와 자그마한 주전자째 내는 따스한 차는 내장사가 겨울 손님에게 베푸는 대접이다. # 금선계곡의 용굴과 원적계곡의 거목

금선계곡을 오르다 보면 계곡 맞은편 직벽을 타고 용굴까지 오르는 나무 덱을 만난다. 용굴은 낙석의 위험으로 줄곧 출입이 통제됐으나 최근 나무 덱을 설치해 쉽게 오를 수 있게 됐다. 계단을 오르다가 숨이 가빠질 때쯤 용굴이 나타난다. 굴이라고는 하지만 깊지는 않다. 굴은 구멍처럼 뚫렸다기보다는 ‘푹 파인’ 듯한 모습이다. 조선왕조실록을 품었던 용굴 안에는 누군가 쌓은 작은 돌탑들로 가득했다. 내장사 오른편으로 이어지는 원적계곡에는 산내 암자 원적암과 벽련암을 거쳐 내장사로 되돌아오는 도보코스가 있다. 오르막이 거의 없는 순한 길. 내장사에서 원적암까지는 줄곧 계곡의 운치 있는 물소리가 따라오고, 원적암에서 벽련암까지는 비자나무와 조릿대가 뿜어내는 초록의 기운을 느낄 수 있다. 두 암자를 다 돌아보고 내장사로 되돌아오는 데 1시간 30분쯤이면 넉넉하다. 말만 암자지 규모는 웬만한 절집 수준을 뛰어넘는 벽련암보다는 소박하다 못해 초라해 보이는 원적암이 더 마음을 붙잡는다. 고즈넉함과 딛고 앉은 자리, 그리고 암자 마당에 환한 이른 봄볕까지 두루 인상적이다. 300년생 모과나무 거목도, 귀기(鬼氣) 서린 400년생 비자나무 숲도 암자로 가는 길에 만날 수 있는 것들이다. # 성전 건물이 대웅전이 된 까닭

정읍 일대를 근거지로 삼았던 보천교는 창시자인 차경석이 증산교의 강일순을 만나면서 세운 신흥종교. 1919년 임명된 간부가 55만7700명이었고, 신도 숫자는 600만 명에 달했을 정도로 교세가 당당했다. 보천교는 민족주의적 색채가 강했고, 독립운동에도 직간접적으로 간여했다. 보천교는 1925년부터 4년에 걸쳐 정읍 입암면에 거대한 본당을 세웠다. 본당은 어마어마한 규모였다. 개마고원에서 베어내 실어온 금강송으로 세운 건물 45채와 부속건물 10여 채가 본당에 들어섰다. 보천교를 이끌던 차경석이 1936년 타계하자 일제는 민족주의적 색채를 가진 보천교 해산을 추진했다. 간부들을 경찰서로 연행해 재산포기각서를 받아내고 건축물을 경매로 팔아넘겼다. 이때 팔려나간 보천교 본당의 정문인 보화문은 내장사 대웅전이 됐고, 중심건물 십일전도 해체돼 서울 조계사로 옮겨져 대웅전이 됐다. 당시 세운 내장사 대웅전은 불탔고 지금 대웅전은 새로 지은 것이지만, 여기에도 보화문의 흔적은 남아있다. 대웅전 기둥으로 삼은 보화문의 돌기둥이 바로 그것이다. # 뱀날에 써 붙인 명필의 이름

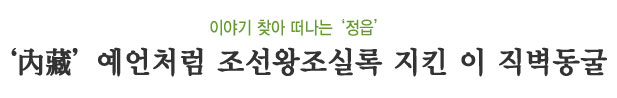

아버지의 추억을 떠올리던 그는 상사일(上巳日). 그러니까 정월의 첫 ‘뱀날’에 아버지가 기둥에다 써 붙였던 ‘뱀 입춘’ 얘기를 했다. 그게 딱 이맘때라고 했다. 뱀날에는 뱀이 집으로 들어오는 걸 막기 위해 아버지는 종이에 ‘이삼만(李三晩)’이란 이름을 써서 기둥에 거꾸로 붙여놓았다고 했다. 이삼만은 누구일까. 창암 이삼만은 추사 김정희와 눌인 조광진과 함께 조선 3대 명필로 꼽히던 인물이다. 그는 뱀에 물려 죽은 아버지의 원수를 갚기 위해 뱀만 보면 쇠지팡이로 때려 죽이거나 산 채로 씹어먹었다고 전해진다. 그러니 사람들은 그 이름 석 자만으로 능히 뱀을 물리칠 수 있다고 믿었던 것이다. 이삼만의 고향은 정읍 내장상동의 부무실 마을이다. 마을 어귀에는 창암이 썼다는 ‘石潭(석담)’이라는 글씨가 새겨진 바위가 있다. 마을 위쪽에 저수지를 만들면서 옮겨다 놓은 것이다. 바위 옆에는 수령 300년이 훌쩍 넘는 우람한 느티나무 거목이 서 있다. 내장산에서 시작한 얘기가 보천교로, 다시 이삼만과 뱀 이야기로 이어진다. 이야기가 꼬리에 꼬리를 문다. # 포옹을 풀지 않는 부부나무 전북 정읍은 전해오는 유일한 백제가요 ‘정읍사(井邑詞)’의 고장이기도 하다. ‘달아 높이 돋아서 멀리 비취 오시라’로 시작하는 정읍사는 한 아낙네가 행상을 나가 돌아오지 않는 남편의 무사 안녕을 기원하며 불렀다는 망부곡이다. 백제 가사 정읍사의 배경이 된 장소를 지금 알아낼 방도가 있을까. 혹 알아낼 수 있다 해도 그게 무슨 소용일까. 하지만 관광지를 만들려는 지자체 입장에서는 그걸 찾는 게 여간 중요한 일이 아닌 모양이다. 정읍시가 내린 결론은 정읍사공원이 들어선 아양고개가 정읍사의 배경이라는 것. 믿거나 말거나 말이다. 백제 때 가사인 정읍사의 자취가 지금껏 남아있을 리 만무하지만, 백제 시대 정읍의 중심이었다는 정해 마을 우물 옆의 두 그루 나무 앞에 서면 몸 붙여 살았을 정읍사 부부의 환생을 상상하게 된다. 정해 마을에는 정읍이란 도시 이름이 시작됐다는 차고 맑은 우물이 있다. 우물 가에는 300년 넘게 얼싸안고 살아온 두 그루 나무가 있다. 가지를 뻗어 서로를 휘감은 아름드리 왕버드나무와 팽나무다. 비가 오나 눈이 오나 몇백 년째 포옹을 풀지 않으니 마을 사람들이 이 나무에 붙여준 이름이 ‘부부나무’다. 사실 정읍의 곳곳에는 부부나무 못잖은 기이한 거목이 유독 많다. 들판에서 저 홀로 당당하게 선 아름다운 수형의 나무도 있었지만 기이하게 밑동을 뒤튼 상처투성이 나무들이 더 많았다. 정읍에서 만난 이야기들도 그랬다. 바르고 곧은 것보다 다치고 굽은 것들의 향기가 훨씬 짙었다. ■ 여행정보

어디서 묵고 무엇을 맛볼까 = 정읍은 숙소사정이 그리 좋지 않다. 내장산 입구에 세르빌호텔(063-538-9487), 내장산해동관광호텔(063-532-4848)을 비롯한 숙박시설과 민박 등이 있다. 정읍 시내에는 금오호텔(063-532-8881), H호텔(063-537-2222) 등이 있다. 정읍에는 솜씨 있게 잘 차려낸 백반을 내는 집들이 많다. 태인면의 백학정(063-534-4290)이나 정읍경찰서 부근의 정촌식당(063-537-7900)이 대표적이다. 백반집 정금식당(063-535-3644)이나 민물참게장을 내는 대일정(063-534-4030)도 이름난 집이다. 정읍경찰서 인근에는 쌍화탕 거리가 있다. 스무 곳이 넘는 쌍화탕 집이 몰려있는 거리다. 백작약과 숙지황, 당귀, 황기, 천궁 등 다양한 약재를 넣고 대추, 밤, 은행 등을 넣어 끓인 쌍화탕을 손잡이가 없는 돌 잔에다 뜨겁게 내놓는다. 한 잔에 7000원으로 비싼 편이지만, 뜨끈한 쌍화탕 한 잔을 마시고 나면 금방 목욕을 하고 나온 듯한 기분이 든다. |

출처 : 三流人生

글쓴이 : 醉月 원글보기

메모 :

'역사 이야기' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 계명대박물관 (0) | 2018.03.08 |

|---|---|

| [스크랩] 제65차 문화유산답사(5-4); 국립중앙박물관 둘러보기(3-2) (0) | 2018.03.04 |

| 강희안(姜希顔 (0) | 2018.03.02 |

| [스크랩] 임청각(臨淸閣ㆍ보물 182호) 석주(石洲) 이상룡(李相龍1858년~1932) (0) | 2018.02.21 |

| [스크랩] 세종의 계주교서 (0) | 2018.02.17 |