2015.12.18 05:00

추사(秋史) 김정희(金正喜; 1786∼1856)의 ‘세한도(歲寒圖)’

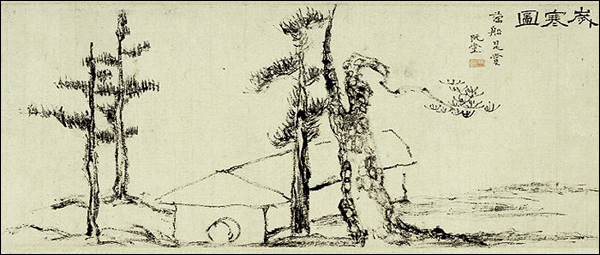

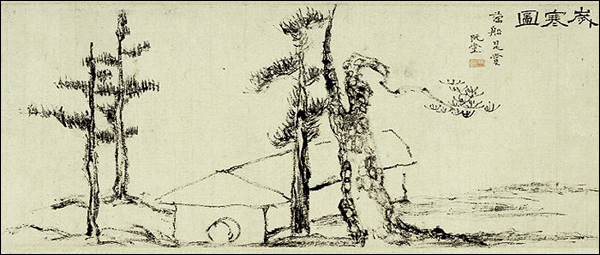

초가와 함께 소나무 및 잣나무 대여섯 그루를 갈필로 소략히 그린 겨울 풍경이다.

‘추운 겨울이 된 뒤에야 소나무와 잣나무가 푸르게 남아 있음을 안다(歲寒然後 知松柏之後)’는

공자의 명언을 주제로 삼았다.

↑ 추사 김정희, <세한도>, 1844(58세)

종이에 수묵, 23.3 x108.3㎝, 개인소장

↑ <세한도>의 그림 부분

위창 오세창이 ‘국보’라고 까지 극찬한 추사 생애 최고 걸작, 세한도는 그의 생 후반,

뼛속까지 시렸던 8년의 제주 유배생활 중에 탄생했다.

소나무는 세상과 격리된 고통 속에서도 선비의 기상을 잃지 않으려는 추사의 자존감 표현이라고 생각했었다.

그런데 세한도의 주인공은 따로 있었다. 추사의 제자 우선(藕船) 이상적( 李尙迪, 1804∼1865)이다.

이상적은 시문에 뛰어났던 통역관이다.

그림 속 푸른 소나무는 염량세태가 판치는 세상에 살면서도

사제(師弟)의 정을 잃지 않은 이상적의 의리를 상징하는 것이었다.

세한도는 김정희가 제주에서 귀양살이하면서 자신에게 책을 보내준 이상적을 위해 그려준 것이다.

1844년 추사의 나이 만 58세에 제주에 유배 온 지 5년이 되었을 때 그렸다.

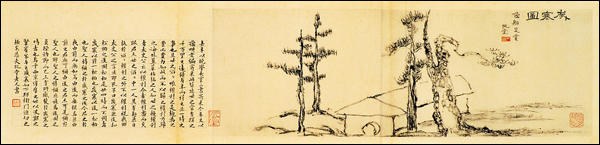

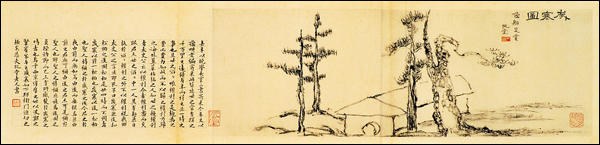

한학에 밝은 이들이라면 세한도 왼편에 빼곡히 적힌 제발(題跋; 서화 등의 앞뒤에 그 유래나 찬사, 비평 등을 적은 것)을

눈여겨 봤을 수도 있겠다.

세한도 그림 부분의 절반 길이나 될 정도로 꽤 긴, 추사가 쓴 제발의 내용은 이렇다.

`잘살 때나 궁할 때나 변함없는 그대`

“일반 세상 사람들은 권력이 있을 때는 가까이하다가

권세의 자리에서 물러나면 모른 척하는 것이 보통인데,

내가 지금 절해고도에서 귀양살이하는 처량한 신세인데도

우선(藕船; 이상적의 호)은 예나 지금이나 조금도 다름이 없이 나를 생각하며

이런 귀중한 것을 만리타국에서 사서 부치니, 그 마음을 무어라고 표현해야 할 것인가?

공자는 ‘추운 철이 된 뒤에야 송백(松栢)이 푸르게 남아 있는 것을 볼 수 있다’

하였으니 잘 살 때나 궁할 때나 변함없는 그대의 정의야말로

바로 ‘세한송백(歲寒 松柏)’의 절조가 아니고 무엇이겠는가.”

이상적은 어떻게 스승을 감읍시킨 것일까.

역관 이상적은 추사가 제주로 유배가고 연경에서 구한 귀한 책 등을 보냈다.

그 정성에 감복한 추사가 그림으로 보답을 한 것이었다.

추사에게 책은 남다른 것이다.

추사는 가슴 속에 만 권의 책이 들어 있어야 그것이 흘러 넘쳐서 그림과 글씨가 된다고 했다.

문인화에는 서권기(書卷氣; 책에서 나오는 기운), 문자향(文字香; 글자에서 나오는 향기)이 흘러야 한다는 것에 다름이 없다.

치열한 문인 정신의 표현이자, 사무치는 고독에서 자신을 지켜내는 방법이 독서였던 것이다.

추사가 세한도를 그리게 된 결정적인 계기는 귀양살이 4년째인 1843년 이상적이 계복(桂馥)의

‘만학집(晩學集)’과 운경(敬)의 ‘대운산방문고(大雲山房文藁)’를 북경에서 구해 제주로 보내준 것이었다.

계복과 운경은 모두 추사가 청년 시절 사절단의 일행으로 중국을 갔을 때

그 명성을 듣고 학문적으로 존경했던 중국의 문인들이다.

이듬해(1844년) 이상적은 또 하우경(賀長齡)이 편찬한 ‘황조경세문편(皇朝徑世文編)’이라는 책을 보내주었다.

이 책은 자그마치 총 120권, 79책에 달하는 것으로, 양으로도 방대했다.

그 고마움을 추사는 제발 앞부분에 이렇게 적고 있다.

‘이는 모두 세상에 흔히 있는 것도 아니고, 천만리 먼 곳으로부터 사와야 하며,

그것도 여러 해가 걸려야 비로소 얻을 수 있는 것으로 쉽게 단번에 손에 넣을 수 있는 것이 아니다.’

藕

연뿌리 우

1. 연뿌리(蓮--), 연근(蓮根) 2. 서로 맞다

blog.daum.net/seahs99/13758443

다음 블로그 <박카스가 엮어가는 교실 안팍의 이야기>에서 발췌 ......

關-5행

왕탁(王鐸)

황정견(黃庭堅)

모택동(毛澤東)

措-7행

초서운회(草書韻會)

왕헌지(王獻之)

손과정(孫過庭)